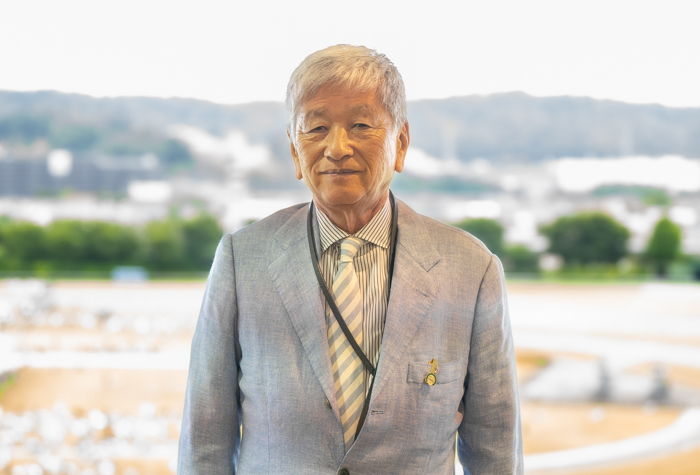

本年で26年目を迎えるセレクトセール。昨年、過去最高の落札総額を記録し、年々注目度は増すばかりか、海外のバイヤーも多く参加され、日本国内だけでなく海外からも注目されるセールとなっております。改めて創成期から四半世紀の時を辿ったセレクトセールについて、主催する日本競走馬協会会長代行を務める吉田照哉氏に懐かしき過去から現在にかけての思い出を伺います。

注記:当コンテンツの取材は2023年6月4日に行っております。

1998年にスタートしたセレクトセールは、前回(2022年)で25回と、四半世紀の歴史を持つまでになりました。国内最大級のせりとして軌道に乗るまで、どんな努力や工夫、苦労があったのか、社台ファーム代表であり、日本競走馬協会会長代行でもある吉田照哉さんに伺います。第一回の1998年は、当歳と1歳を合わせて50億円弱だった売上げが、昨年は257億円を超えるまでになりました。当初からこれほど成功するとイメージしていたのでしょうか。

吉田照哉氏(以下吉田氏) いや、どのくらいの規模になるかまではわからなかったですね。ただ、ヨーロッパやアメリカがそうであるように、トップクラスの馬がせりに出てきたら絶対に盛り上がるだろうな、とは思っていました。当初から、目玉となるサンデーサイレンスの仔などがいましたからね。

当時の日本では、生産者と馬主が直接交渉して仔馬を売買する『庭先取引』が中心でした。そうした時代ならではの苦労もあったのではないでしょうか。

吉田氏 そうですね。牧場で当歳馬が生まれると、調教師さんや馬主さんといったお客さんが見学に来られるんです。その方々は当然、そこで買えるものだと思っているわけですが、ある日突然『これはせりに出しますから、そちらでお願いします』と伝えるのは簡単ではなかったと思います。ある意味、思い切りが必要だったでしょうね。長い年月をかけて調教師さんとの関係を築き上げて、『あの先生は、ウチの牧場から馬を買ってくれる先生だ』といった絆で成り立っていたところもあったわけですから。

セレクトセールが日本の競走馬の取引の形態に変革をもたらしたと言えるわけですが、せりと庭先取引とでは、値段の付き方はどのように変わってくるのでしょうか。

吉田氏 購買者のみなさんが抱いている、良い馬に対する欲求というのは、こちらが思っている以上に強いものなんです。これは日本に限ったことではなく、せりというのは、良い馬に関心が集中する傾向があって、そうではない馬との差が付きやすくなる。セレクトセールが始まったころは、はたして売れるのかという不安もありましたが、近藤利一さんや関口房朗さん、金子真人さんをはじめとする方々が積極的に競ってくれたことで、良い馬の価格がどんどん上がっていきましたね。

セレクトセールができたことで、それまで社台グループと取引のなかった新規の顧客も、グループの生産馬を購入する機会を得られるようになったわけですね。

吉田氏 やはり、新たに入ってきた馬主さんのなかには、それまでの馴れ合いのような取引を非常に不満に感じていた方もいたようです。せりだと、一番高いビットを入れた人が買えるわけですよね。その当たり前のことがなかなかできなかった。生産者にとっても、良い馬が庭先取引より高く評価されて、良い値段で売れるのだから、望ましいわけです。

せりを運営するには、機能的な会場のレイアウトと設営のほか、進行役である鑑定人、会場で上場馬の口を持つスタッフ、さらに、顧客の脇に控えて購入意思の確認をするスタッフなどの育成も必要になります。何か、お手本にしたり、スタッフの研修先となったりしたせりはあったのでしょうか。

吉田氏 主にアメリカのせりですね。もちろん、ヨーロッパやオーストラリアのせりにもスタッフを派遣して、準備していました。外国のせりに行くとわかるのですが、向こうでは相手が誰なのかわからずに競っているんです。それに対して、既存の日本のせりは、顔を見合せながら競っているようなところがあった。だから、セレクトセールでは、顔を合わせなくても競り合えるよう、お客さんが表からでも裏からでも参加できるようにしました。あと、こちらから値段を先に言って、お客さんは頷いたり、合図をしたりするだけでビットが取れるようにしたんです。今、ほかのせりでもみなさんそれに慣れてしまって、手しか挙げなくなっていますよね(笑)。アメリカのせりを見て、これは良いから取り入れたいと思っても、日本語でやるのはどうかとちょっと心配していたのですが、意外とスムーズに行きました。『ラストコール』とか『よろしいですか』とか、すぐに浸透しましたしね。

社台グループが中心となって、このような大規模なせりを実施することを決めてから、実際に開催に至るまで、どのくらいの準備期間があったのでしょうか。

吉田氏 1年ぐらいじゃないかな(笑)。ある日突然、やりましょう、と動き出したような感じでした。庭先取引をすべて否定するわけではありませんが、こういうせりに対するみなさんの期待感がすごかったですし、かなりの確率で上手くいくという自信はありました。

海外のせりを見渡すと、1歳馬の取引がメインだと思うのですが、日本では当歳馬の取引が盛んです。デビューまでの時間が長くなるので、それだけ故障や病気などのリスクも高くなるのですが、どうしてこれほど当歳馬が好まれるのでしょうか。

吉田氏 私もいまだによくわからないのですが、少しでも長く手元に置いておきたい、という人が多いのでしょうか。実は、セレクトセールの当歳部門をやめようと思った時期もあったんです。それでもやはり、当歳時から所有したいというお客さんが多いので、存続させることになりました。昔は、デビュー前の若駒に事故があった場合、牧場が損害分を負担することが多かったんです。そこで、きちんと保険をかけて、保険料をお客さんに全額払わせるのではなく、売る側も半分負担するというシステムをつくったんです。これは他国に例のない、日本だけの画期的なやり方です。

セレクトセールの当歳馬部門は当初から好調だったのに対し、1歳馬部門は苦戦しました。初年度の1998年は47頭が上場されて、落札されたのが18頭。売却率は38.3パーセントにとどまりました。結局、翌年から2005年まで1歳馬部門は行われず、10年近くお休みすることになりました。

吉田氏 1歳馬ももうちょっと売れると思っていたのですが、38パーセントは、さすがにショックでしたね。

やはり、せりの主催者としても、また生産者としても、せり全体における1歳馬の取引の割合が高くなることを望んでいるのでしょうか。

吉田氏 もちろん、1歳でも当歳でも、血統などの動かしようのない価値もありますし、誰が見てもしっかりした良い馬はいます。それでも、7月に行われるせりに出てくる当歳で、1月生まれの馬と4月生まれの馬とでは、体の大きさがまったく違うように、売るほうも買うほうも、わからない部分、不確定な要素が多くあります。1歳馬のほうがわかっている部分は当然多いので、『自分は当歳馬は買わない』という人もいますし、逆に、『自分は当歳馬しか買わない』という人も、結構いるんですよ。良いものはすぐ売れてしまうから、早く手に入れたいという心理が働くのかもしれませんね。

2006年に1歳馬部門が復活してからは好調で、特にここ数年は上場頭数も、売却率も、そして平均価格も当歳馬を上回るほどになりました。こうした結果が出るようになった要因はどんなことでしょう。

吉田氏 それはやはり、良い馬が揃ったから、ということに尽きると思います。さっきもお話ししたように、良い馬の値段がどんどん上がっていくのがせりというものですから。『良い馬』というより、『評価されるべきところがいくつもある馬』というべきかもしれませんね。

ほかに、セレクトセールならではのルールづくりなどで苦労したことなどはありましたか。

吉田氏 欧米のやり方を見ながら、日本の文化や商慣習に合うようにアレンジしました。そのひとつが、せりに出した人が自分の馬を競ってはいけない、というルールです。欧米ではそれが認められているんですよ。せりに出た時点で、誰の馬でもなく、せり場の馬ということになりますから。でも、日本の場合は、『牧場から買う』という意識が強いので、日本らしさを残すことにしました。ただ、ときどき、そのルールに抵触しているケースが見受けられるので、厳重に注意しています。上場馬の値段を上げていくときも、10万円ずつにすべきか、50万円ずつにすべきかなど、難しいことがありますよね。イギリスなどでは、いくらまでいくらずつ上げていくとか決まっているんです。それで、松橋康彦さんという、もう亡くなられた有名な鑑定人がいたんですけど、あの人に、どうやって上げているのか聞いたこともありました。

創設当初は「社台グループのせり」とも言われていましたが、特に近年は、グループ以外の日高の牧場の生産馬にも1億円を超える値がつくなどしています。他のお客さんと競り合って落札した人が「おめでとうございます」と周囲から言われ、セレクトセールで落札することに大きな喜びを感じているように、日高の生産者にとっても、セレクトセールに上場して売却することがステイタスになっている部分もあるように感じます。

吉田氏 セレクトセールの影響は、生産地全体に広がってきていると思います。庭先よりもせりで馬を売ろうとする人が多くなってきました。翌々週のセレクションセールの人気も上がってきていますしね。その辺りは、非常に貢献していると思います。

ライタープロフィール

「優駿」「Number」「別冊宝島」「週刊文春」などで競馬の原稿を執筆。『消えた天才騎手 最年少ダービージョッキー・前田長吉の奇跡』(白夜書房)で2011年度JRA賞馬事文化賞を受賞。